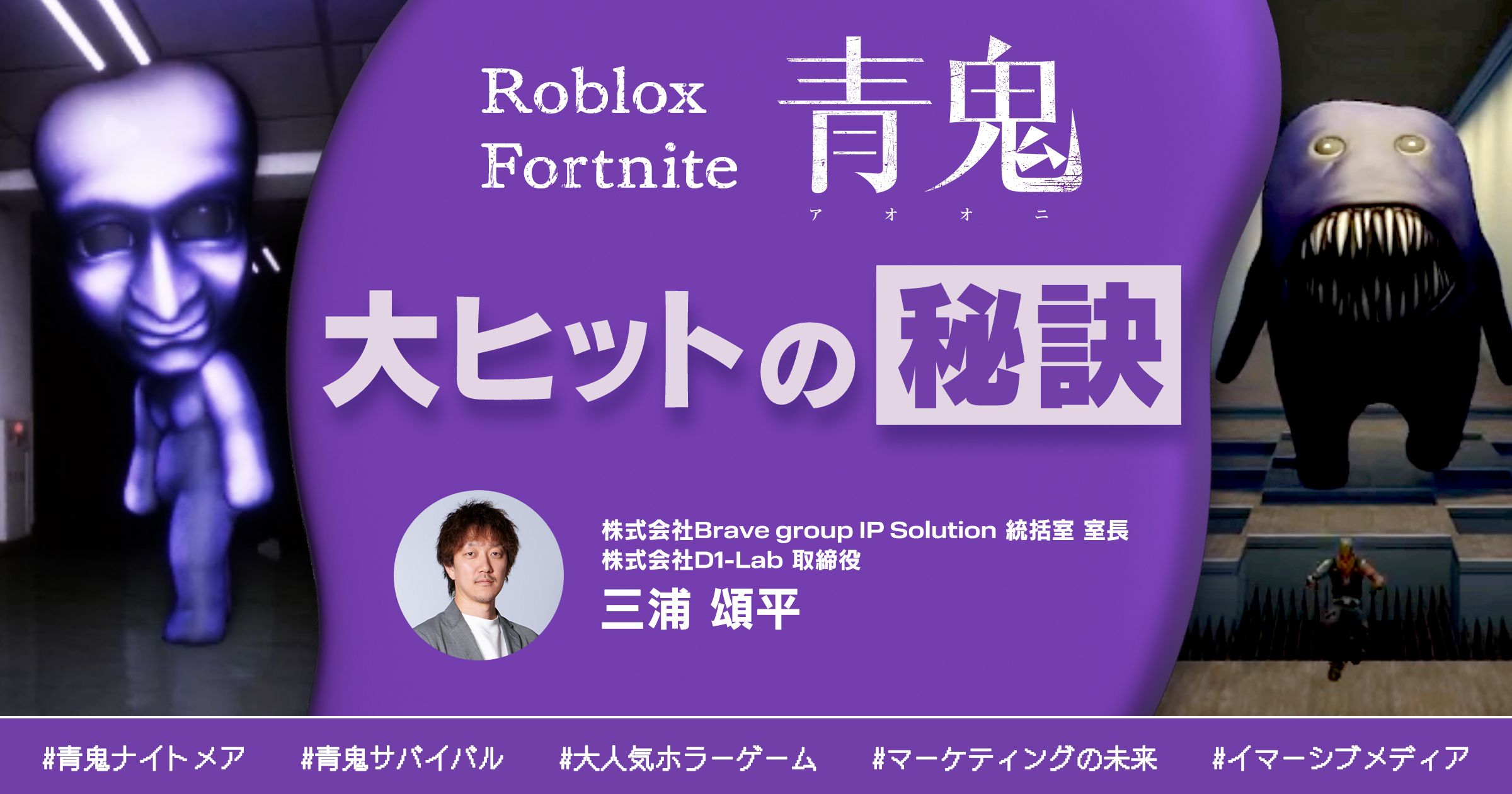

2025年5月、Brave groupプロデュースのもと、RobloxとFortniteへリメイクした『青鬼』が公開後2か月で5,000万アクセスを突破するほどの大ヒットを記録しました(2025年5〜6月集計)。

本記事では、『青鬼』プロジェクトを率いたプロデューサーの三浦 頌平にインタビューを実施し、発案の背景や大胆な戦略、イマーシブメディアとしての未来像などについて語ってもらいました。

株式会社Brave group IP Solution統括室 室長 兼 株式会社D1-Lab 取締役

三浦 頌平

番組制作や映像コンテンツディレクターなどを経験後、広告代理店での営業経験、マーケティング会社やプロダクションにてSNS・インフルエンサーマーケティングから新規事業開発など幅広い経験をし、当社にジョイン。現在はXRやメタバース、IPを活用したマーケティング支援から事業開発まで、幅広い業務を担当し、2024年4月にBEverseを発足。「青鬼ナイトメア」「青鬼サバイバル」において、プロデューサーを務める。

なぜ『青鬼』だったのか? ── プロジェクト始動のきっかけと課題

── どのようなきっかけがあって、このプロジェクトが始動したのでしょうか?

三浦:2024年4月に、メタバースプラットフォームに特化したコンテンツレーベル「BEverse(読み:ビーヴァース)」を株式会社Brave groupの新事業として始動しました。

僕はBEverseとしてRobloxやFortniteにおける自社タイトルのゲーム開発やクリエイター支援を進めていましたが、同時に日本のIPとのシナジーがBEverseでどう生めるだろうかというのも考えていました。

海外ではすでに多くのIPホルダーや企業がコラボレーションを通じて収益モデルを確立していましたし、日本でも2024年後半からインフルエンサーやアニメ作品が少しずつ進出していました。そういった先行事例を見て、IPが今後アバターやゲームとして進出していくことは必然と感じており、BEverseがいかに参入していくか、成功事例になりうるIPとの連携企画を常に考えていました。

── 世界や日本では、どんな企業がRobloxやFortniteに進出しているのでしょうか?

三浦:グローバルではマーベルやナイキなどの大手企業、その他数多くのハイブランドが進出しています。日本では有名なアニメなどのIPコンテンツや国内ブランドも増えてきています。多くの子供達が、ゲームを通じてIPやブランドを知るきっかけとなっているのです。

そんな中、UUUM傘下でゲーム事業を展開しているLiTMUS(リトマス)株式会社さんの取締役と情報交換をする機会があり、そこで話題に上がったのが『青鬼』でした。

三浦:『青鬼』は日本では既に人気のあるIPでしたが、グローバル展開がまだできていませんでした。権利元のLiTMUS社さんの『青鬼』をさらに海外に広げたいという強い想いを受け、「ぜひBEverseからご提案させてください」と申し出て、プロジェクトが始動しました。

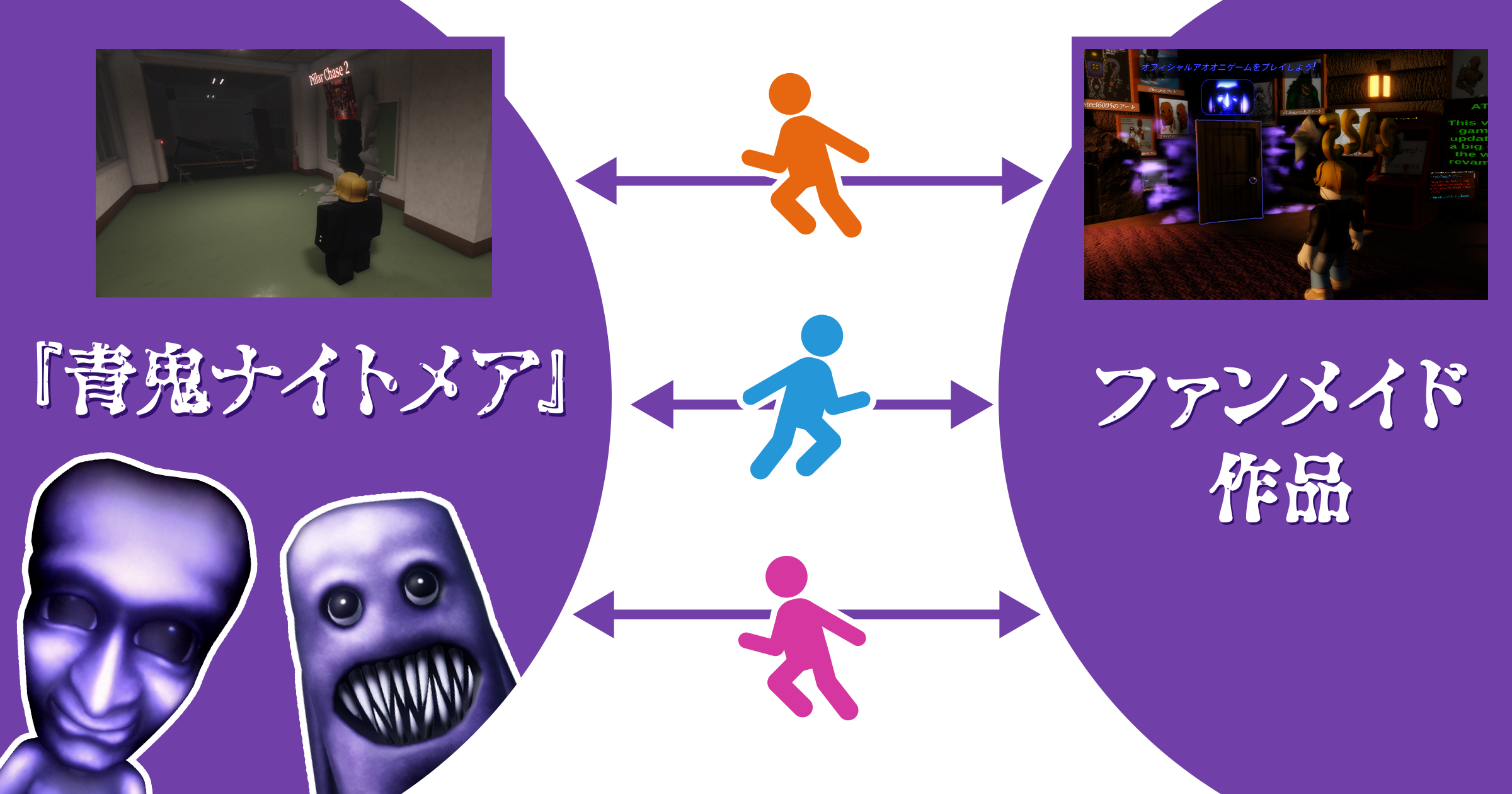

── なるほどです。RobloxやFortniteには、非公式の『青鬼』も多数存在していますが、懸念はなかったですか?

三浦:そうですね。プラットフォームのもつUGC(※)の特性から、ファンメイド作品の『青鬼』ワールドやマップは既に多数公開されていました。ただ、これはネガティブなことだけではないと感じたのです。

(※)UGC:User Generated Contentの略。ユーザーが作る自発的なコンテンツを指す。

三浦:多くのファンメイド作品があるということは、遊びたいプレイヤーが多数いるということなので、公式版の公開に大きな可能性を感じました。

「ファンメイド作品の多さ」を「潜在市場の大きさ」と読み替えれば、公式版のゲームリリースはポテンシャルがあると判断したんです。

『青鬼』がRoblox×Fortnite同日展開で加速した理由とは

── ここまでのヒットになる予想はしていましたか?

三浦:正直に言うと、ここまで速いスピードで成長するとは想定していませんでしたが、現在のアクセス数について、想定していた部分はあります。

リリース時の戦略としては①相互送客設計 ②体験品質の拘り ③波状拡散の3点を考えていました。

【戦略1】非公式コミュニティ&公式コミュニティを“相互送客”

三浦:さきほどお話しした通り、既に多数の海外クリエイターによる非公式な「ファンメイド作品の青鬼」が存在していました。それらを「海賊版だ」と切り離してしまうことは簡単です。しかし、先ほど申し上げた通り、そのワールドやゲームで遊んでいるユーザーは、純粋なファンや潜在的なファンである可能性が高いです。

Robloxには、ワールド間を移動できるテレポート機能があります。今回、おそらく異例なことではありますが、非公式の「ファンメイド作品の青鬼」と、公式「青鬼ナイトメア」のワールド間のテレポートポイントを連携したのです。

── トンネルのような仕組みということでしょうか?

三浦:はい。開発パートナーのご協力もあり、非公式のワールドと双方向の往来が生まれる動線を設計しています。

この動線設計により、初速で大きくユーザーが流入しコミュニティの成長につながったと考えています。また、青鬼は新作が出るとインフルエンサーが取り上げる下地があったので、公式⇔非公式それぞれのポジティブな口コミを生むことで、多くの方にゲームの雰囲気を浸透させることができたと思います。

【戦略2】体験品質の“尖り”を設計

三浦:企画・プロデュースにあたって、開発パートナーの選定には強いこだわりをもっていました。

Roblox版「青鬼ナイトメア」の開発には、Roblox制作で豊富な実績を持つ「Omochi Studio」さんに依頼しました。同社は特にホラーゲーム分野に豊富な実績があり、代表作となる「ペタペタサマ 6階」は、グローバルにおいても高い評価を受けています。

「青鬼ナイトメア」の開発において、ビジュアル・音・導線で怖がらせるための質感や世界観の表現が、今回の青鬼の体験要素にも非常にマッチすると感じました。

── 「ペタペタサマ 6階」「青鬼ナイトメア」は、Robloxとは思えないリアルさ、怖さの表現力がすごいですよね。

三浦:青鬼の世界観とホラー表現に対して強いこだわりを持ったクリエイターをマッチングし双方の魅力を存分に引き出せる体制を作ることで新しいコンテンツが生まれる。そうして生まれた質感や世界観の融合が人気の秘訣だと思っています。

「青鬼ナイトメア」でも、クリエイターの意見を尊重し、これまでの知見やノウハウを最大限に活用いただきました。

【戦略3】「2つの世界で会いましょう」同時公開による波状拡散

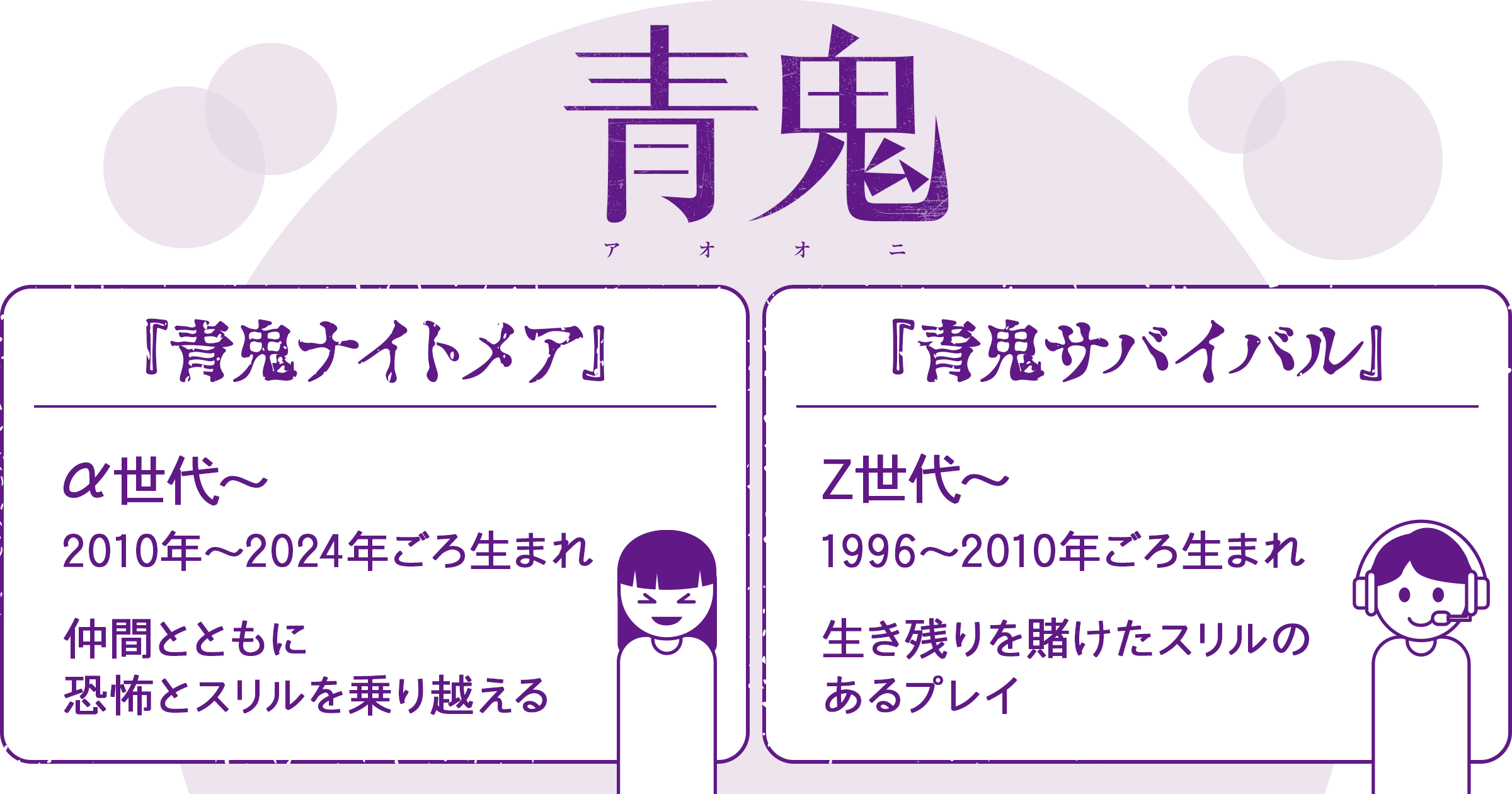

三浦:今回のプロジェクトは、世界中で一人でも多くの方々に『青鬼』を楽しんでもらうことを目標としています。RobloxとFortniteは、楽しんでいる方の属性や遊び方が異なり、紐づくコミュニティの盛り上がりも違います。そのため、どちらにも最適化した体験が提供できれば多くのプレイヤーに「長く」楽しんでいただけると考えました。

── 確かに、年齢層やプレイ傾向も違うイメージがあります。

三浦:そうですね。Robloxはα世代が多く、FortniteはZ世代が強い傾向にありますが大人ユーザーも多く存在します。

また、デモグラデータ(※)以上に重要なのが、楽しみ方や遊び方の最適化だと考えています。

Fortniteでは、グラフィックの鮮やかさとプレイのスピード感から、仲間とアクティブな体験をするものが親しまれています。プラットフォームやゲームジャンルで少しずつ違うので、それぞれのスタイルを理解した上でゲーム設計を検討する必要があります。

さらに、拡散を生むために意識したことがあります。RobloxとFortniteにおける年齢層やプレイスタイルは異なりますが、それぞれのコミュニティは『青鬼』という1つのファンダムに集結するということです。

(※)デモグラデータ:デモグラフィックデータの略。年齢、性別、家族構成、職業、学歴、年収、ライフステージなどの人口統計学的なデータを指す。

三浦:ですので、情報発信は『青鬼』の公式SNSアカウントを軸に2作品の情報を同時に発信しています。公式の発信源から、ユーザーが楽しみ方を知り、選択できるようにしたことが、広くリーチすることに繋がったと思います。

加えて、双方のコミュニティにいるインフルエンサーの方々や国内外のRoblox・Fortniteユーザー、メディアに多く取り上げていただけたことも、同時リリースの大きなメリットでした。なお、ティザー動画は英語字幕付きで公開しました。

三浦:この作品は言語依存度の低いホラー体験であり、異なるゲーム文化・コミュニティに向けた作品であることから、動画で両作品の世界観を1つの動画でコンセプトを表現したことも海外に広く届けられるのに効果的だったと思います。

期待通り、海外ユーザーからのコメントもリリース前から多く寄せられ、国内外のファンやユーザーの期待感を醸成することができたと思います。

「イマーシブメディア」としてのマーケティング未来像

── これからのBEverseについてお聞かせいただけますか?

三浦:BEverseとしては、今回の事例が単なるゲームのヒットに留まらないと考えています。

「青鬼ナイトメア」は、ウィークリー平均100万回ほどプレイしていただいていますが、日本ユーザーはたったの6%程度なんです。

── 6%しか居ないとは驚きです。どこの地域の方がプレイしているのですか?

三浦:そうですね、英語圏を中心に、東南アジアやヨーロッパなど世界中で多くの地域の方々にプレイしていただいています。

Robloxは「ゲーム版YouTube」と呼ばれたりもしていますが、これまで映像コンテンツを楽しんでいた子どもたちが続々とゲーム制作に参入し、動画配信をする感覚でオリジナルのゲームを公開しているのです。本来ゲーム制作はとてもハードルが高かったのですが、RobloxとFortniteではゲームを作るためのツールが公開されており、いまや小学生でもゲームを作れるんです。

言語の壁を超えて、ゲームがグローバルコミュニケーションの手段となっています。

── ゲームづくりそのものが、SNSみたいですね。

三浦:そうですね。若年層のユーザー数は桁違いで多いですし、TikTokやYouTubeよりも平均利用時間が長いというデータもあります。その背景に、体験価値を重視する人が多くなっていることが挙げられると思います。RobloxやFortniteのように誰かと「共体験」できるメディアを「イマーシブメディア」と呼ぶこともあります。

── イマーシブメディアについて、詳しく教えていただけますか?

三浦:「イマーシブメディア」とは、ユーザーに強い没入を感じさせる体験を指します。映画を見るような視聴型のものではなく、空間への参加や能動的インタラクションによる”没入型の体験”ですね。こうした特性を活かし、新しいマーケティング手法を開発していくことが重要だと考えています。「青鬼ナイトメア」「青鬼サバイバル」も、この特性を核に体験設計しました。

三浦:α世代・Z世代は、従来の広告をスルーする傾向があります。

彼らが時間を費やすのは、すでに受動的なメディアであるテレビやSNSではありません。「イマーシブメディア」としてのゲーム空間です。

そこで生まれる誰かとの「共体験」や共感こそが、ブランドやIPへの潜在意識を変えています。

こうした現状を踏まえると、今回の事例はこれからのマーケティングやIP活用を考える全ての企業にとって、大きなヒントとなると思います。

ちょうど2025年7月に発表されましたが、Robloxは公式IPパートナー制度を整え始め、日本のIPもこの第一弾に参加しています。今後は、公式コラボレーションがますます進んでいくことが見込まれます。

英語記事:Roblox Launches New Licensing Platform For Experiences

URL:https://corp.roblox.com/newsroom/2025/07/roblox-launches-new-licensing-platform-for-experiences

三浦:「イマーシブメディア」といえば、VTuberのようなIPコンテンツはVRChatとも非常に相性が良いと考えています。リアルではなかなかできない衣装の表現や、本当にその場にいるかのようなバーチャルライブなど、多様な”没入型の体験”がさらに広がるポテンシャルを秘めています。

こういった時流を踏まえ、BEverseは今後も企画力や技術を通じて、新たな顧客体験を拡張していきます。BEverseのX公式アカウントでも、「イマーシブメディア」に関する最新情報や事例を発信していきますので、ぜひフォローをお願いします。

▼BEverse 公式X

https://x.com/Beverse00000

▼5,000万アクセス突破に関するプレスリリース

https://bravegroup.co.jp/news/9699/