知的財産権(以下「知財」)の管理は、急成長を続けるVTuber業界において重要な役割を担っています。当社では、弁護士資格を持つメンバーを中心に顧問弁理士と連携した体制を整えており、国内外18社の知財を一元管理しています。

商標は日本・アメリカ・中国など50カ国以上で累計100件以上を出願し、著作権も多数保有。

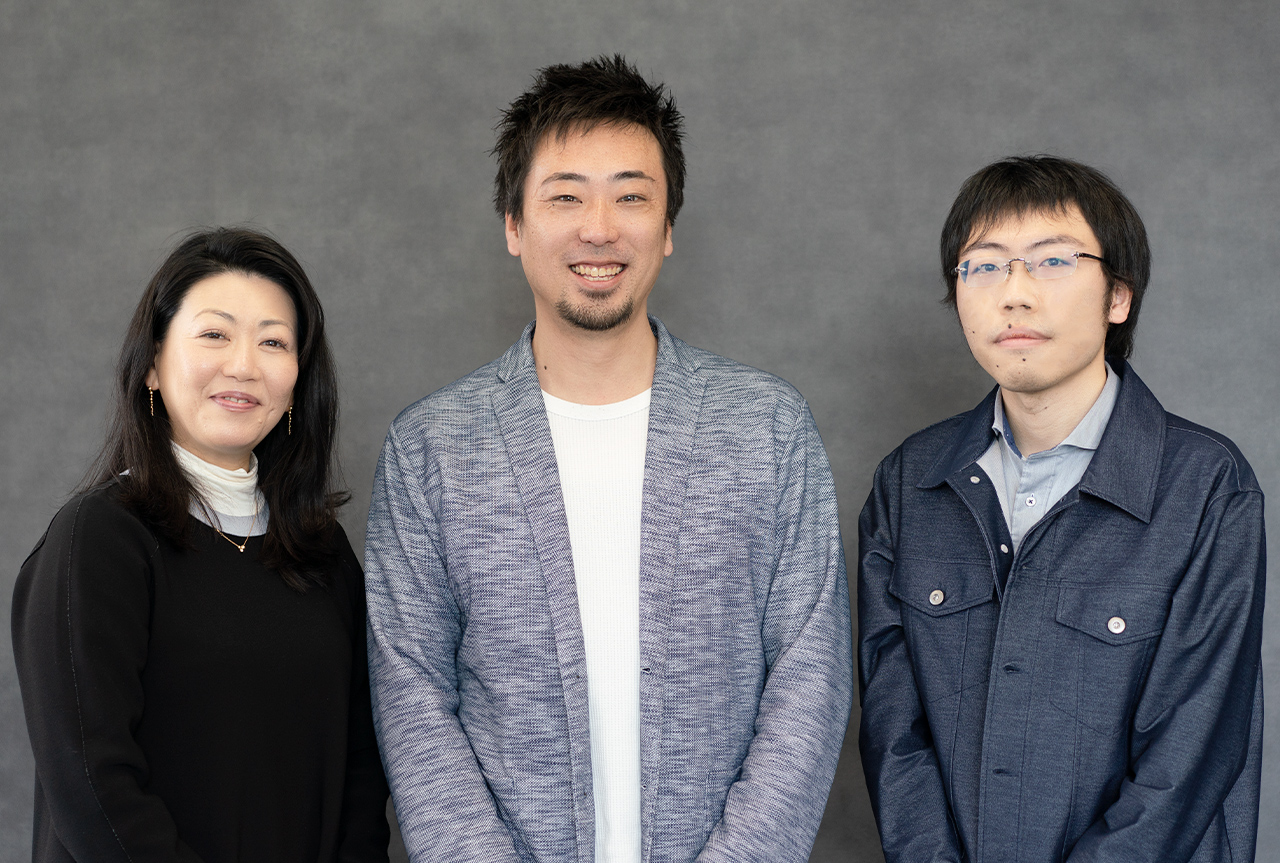

今回は、当社およびそのグループ会社の知財管理を担う法務部の大串・樋浦・三重野の3名に、これまでの取り組みと今後の展望について語ってもらいました。

左から樋浦、大串、三重野

Brave group 法務チーム

・執行役員 CRO 大串 哲郎

・グループ管理本部 法務部 部長 樋浦 有里子

・グループ管理本部 法務部 三重野 雄貴

専門体制で支える知財管理

── 法務部のチーム体制について教えてください。

大串:現在、法務部は6名体制で、私が本部長、樋浦さんが部長として部全体を統括しています。知財領域は、弁護士資格を有する三重野さんが担当し、会社法や登記関連、日常的なルーティン業務はそれぞれの専門性を生かして分担しています。また、特許権・意匠権・商標権などの申請・出願においては、専門資格が必要なため、顧問弁理士と連携して対応しています。

VTuber事業における「知財」とは

── 「知財」とは具体的に何を指しますか?

樋浦:そもそも「知財」とは、著作権や特許権、商標権、意匠権などを指します。当社では主に「著作権」と「商標権」が該当しますが、事業内容によっては他の権利も対象となる場合があります。

── 「著作権」はどのようなものに発生するのでしょうか?

大串:VTuber事業においては、キャラクターのイラスト、動画、楽曲、配信コンテンツなど、すべてが著作物に該当します。例えば、紙にざっと描いたイラストであっても、一定の創作性があれば著作権は発生するように、創作物の特徴やオリジナリティによって判断されます。

イメージ

膨大な知財をどう守るのか

── 現在当社には300名を超えるタレントが所属していますが、この膨大な知財をどのように管理しているのでしょうか?

樋浦:先ほど大串さんがおっしゃった通り、「著作権」は創作した時点で自動的に発生するため、すべてを管理するわけではありません。名称や立ち絵、衣装といった、VTuber事業において財産価値が高いといわれる知財に関しては、創作時点で当社に著作権が帰属するよう、契約で明確に管理しています。権利だけでなく、「侵害していないか・されていないか」を確認することも知財管理においては重要な事項です。

── Brave groupはこれまで11件のM&Aを実施していますが、知財管理も毎回引き継ぐのでしょうか?

大串:はい。毎回引き継いでいます。スムーズに行くこともありますが、当社のポリシーに合わせた契約の巻き直しや商標の出願区分の追加など、見直しが必要になるケースも多々あります。

樋浦:特にVTuber事業では、著作権譲渡の交渉や契約の再整備が必要になるケースが多くあります。クリエイターやタレント、そして事業を守るためにも、法務部ではそういった課題を一つひとつ解決しています。

全ての商標を一元化し、法務部主導で弁理士と連携

── 創業時と比べて、知財管理の体制はどのように変化しましたか?

大串:「著作権」の管理に関しては、出願等の手続きなしに当社に帰属させられるため、創業時から大きな変化はありません。一方で、「商標権」は出願しなければ権利として認められないため、大きく体制を見直しました。

私が入社した2023年3月時点で、当社はすでに20件程度の商標出願をしていました。しかし、その中には必要性が低いと思われるものや区分の選定にばらつきが見られるものもあり、過不足がありました。また、当時は知財管理の担当者がおらず、各事業部が個別で外部の弁理士と直接やりとりしていたため、出願の背景や意図が十分に共有されず、認識のズレが生じていました。

大串:こうした課題を解決するため、まずは各商標のステータスを一元化し、どの国でどの区分の出願をしているか、一目で把握できるようにしました。それから、法務部が主導となり、事業部のニーズを正確に把握した上で、弁理士と密に連携する体制に変更しました。これにより、戦略的な商標出願ができる体制が整いました。

コストを抑えつつ、戦略的に権利を守る方法

── 戦略的な商標出願について詳しく伺いたいです!

大串:商標は広く出願すれば網羅性は高まりますが、それと比例して費用も増加していきます。商標は、第1類〜第45類までの「商品・サービス区分」があり、1商標1区分で出願する場合でも、登録まで10〜15万円前後はかかります。例えば、4商標×10区分で商標登録した場合、その費用は最低でも400万円になります。

また、区分を広くすれば、それだけ他社の申請とバッティングする可能性も高まります。バッティングした際の区分の使用証明などの手続きだけでも様々な費用や人的コストが発生するので、本当に必要な区分を見極めて出願することが最適だと考えています。

樋浦:そうしたコスト面の課題がある一方で、当社はスタートアップということもあり、法務部も比較的「攻め」のスタンスをとっています。もちろん、登録の可能性が低い、またはリスクが高すぎる場合は明確に止める判断もしますが、基本的には事業部のやりたいことに寄り添い、リスクを最小限に抑えられるよう、支援しています。

大串:具体的には、登録したい商標が他社と類似している可能性がある場合でも、事業部の強い意向があるのであれば弁理士と連携し、「類似ではない」と主張するための根拠を検討します。全ての挑戦を容認するわけではありませんが、法務部としてどこまで事業部の意向を実現できるかは常に模索しています。

── 知財管理を一元化したことでコスト面のメリットはありましたか?

大串:正確な計算はしていませんが、法務部が介在せずに出願していた場合、出願にかかるコストが倍以上になっていたとしても、おかしくはないと思います。例えば、事業部からの出願内容を精査し、最適な区分の提案と段階的な出願を提案することで、先ほど例に挙げたような商標登録400万円の見積もりを150万円に抑えられるというような費用削減が実現できます。

三重野:最適化の背景として、事業部側は幅広い領域での商標使用を前提としていることもあり、出願時点で “コストを考慮した上で、必要な区分かどうか” を判断するのは非常に難しいことだと感じています。私たちは商標出願の意図や事業内容、方針に至るまで、社外の専門家では踏み込みづらい部分や様々な事項を考慮した上で提案することを大切にしています。

海外展開における複雑な権利管理

── 商標出願において、日本と海外で異なる点などはありますか?

樋浦:海外は、国ごとに制度や手続きが大きく異なるため、対応には高度な専門知識が求められます。専門家に依頼することも多くありますが、三重野さんが手順や区分の特徴などを綿密に調べて主導し、海外出願のリードも行ってくれています。

大串:国による制度の違いは想像以上に複雑です。例えば、日本ではコップや香水、タペストリー、バッグなどの商品を「小売業」の商標でその範囲を包括できますが、中国では百貨店のような広範な「小売業」と特定の「コップ」のような個々の商品の「小売業」は別のものとして考えられているため、「コップの小売」「香水の小売」のように、商品区分ごとに商標出願をする必要があります。また、同じ区分の申請であったとしても、A国は50万円、B国は300万円など、国によって出願費用にも大きな差があります。

三重野さんはこれまで海外出願の経験はありませんでしたが、当社に入社してから実践を重ねて知見を蓄積し、今では国ごとに最適な出願区分を見極め、コスト最適化と権利保護の両立に貢献してくれています。

三重野:私自身、日々勉強しながらの身ではありますが、知財管理の観点から以前より事業に寄り添った支援ができるようになってきたとは思っています。ただ、現時点での管理体制はまだまだ発展途上だと感じています。各社のサービスが多様であるからこそ、それぞれの事業の個性や会社ごとの事情に対応するには、マニュアル的な対応では限界があるため、今後どのようにノウハウを蓄積していくかが課題だと考えています。

リスクと向き合いながら、挑戦を後押しする。

── Brave groupならではのやりがいやモチベーションを伺えますか。

三重野:私は、「反骨心」が原動力になっていますね。モチベーションが揺らぎそうな時は、大串さんや樋浦さんに相談し、ビジネス視点での判断を仰いでいます。チームに支えられてこそ、日々前向きに挑戦できていると思います。また、知財を取り扱う分野では、リスクを見極めて判断する場面が多くあります。難しい判断をした結果、官庁への申請が無事に通ったときは、安堵とやりがいを強く感じますね。

樋浦:さまざまなグループ会社・事業があるからこそ、相談の内容も多様で、日々新しいパターンに出会えるのが面白いです。似たような事例に見えても、実は全く違う対応が必要なことも多く、常に新しい発見があります。事業部のやりたいこととリスクのバランスを取って、いかに支援していけるかという点も非常にやりがいを感じています。

大串:私は、今は小さなサービスでも、将来的にその知財が広がったときに法務としてどう対応すべきか、5年後・10年後といった長期のスパンで考えることを意識しています。少し話がそれるかも知れませんが、それこそ「任天堂」のように、保有する知財が多方面に展開していく未来を見据えて準備できることを日々積み上げているような感覚ですね。

法務部全体でバリューを発揮していく

── 最後に、読者の方に向けてメッセージをお願いします。

樋浦:知財の分野に関しては、まだまだ発展途上な部分もありますが、着実にできることも増えてきています。現在、「当社が他社の権利を侵害していないか」という確認は各事業部からの相談を通じて対応できるようになりました。今後は「当社が権利侵害されていないか」という “守り” の部分についても段階的にレベルアップしていけるよう体制を整えて参ります。

大串:段階的な体制強化を進めていく中で、組織としての持続可能性も重要だと考えています。現在は三重野さんが知財管理の中心を担っていますが、今後はあえて彼をメインから外すことも考えています。これは、彼自身のスキルをさらに広げるという狙いもありますし、同時に法務部全体で知財対応のスキルを平準化していくためでもあります。

特定の誰かに依存するのではなく、“誰が担当しても同じ水準で対応できる法務部” としてバリューを発揮していける、そんな組織を目指しています。社外の皆さまにとっても、Brave groupに対して安心感を持っていただけるよう、今後も真摯に努めて参ります。

※この記事の内容は、2025年3月取材時点のものです。